匠人心语:成功没有捷径,唯有努力和坚持。毕业入地采,于连有凭着一颗对职业的赤诚之心,聚力巷道掘进,历经艰难矢志不移,创新攻关一马当先。十年的摸爬滚打,十年的苦练钻研,从一名对地采和台车一无所知的普通高校毕业生到“全国技术能手”,他努力把一件事做到极致。他说:“比别人多做一点,比昨天的自己多前进哪怕一小步,都是一次成长的累积。”

与首钢地采结缘 肌肉记忆造就台车操作能手

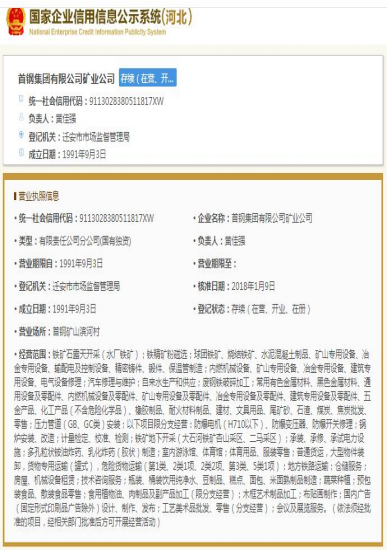

2008年6月,于连有从唐山学院机电一体化专业毕业来到矿业公司杏山铁矿,成为开拓作业区一名普通的地采工人。当时,杏山铁矿正处在露天转地下开采基建期,工人们每天需要深入几百米深的井下,与潮湿的岩层为伍,这让他深刻体会到矿山人的不易。身边一起来的同学、同事,有的选择了离开,可他坚持了下来。“不管选择哪个职业,都注定会历经艰辛与磨难。杏山铁矿是首钢第一家地采矿山,在这里也许能有更多成长的机会。”于连有如是说,只要自己在工作中比别人多看一点、多学一点、多记一点、多查一点、多干一点,将来一定能在地采这个行业中干出成绩来。

正是于连有的“几点”坚持,让他有了搭乘“快速列车”的机会。工作后不久,他被安排到邯郸北铭河铁矿培训,主要学习281掘进台车的操作、维修、保养等相关知识。掘进台车是用于巷道掘进的先进机械设备。于是,在被派遣学习的这段时间里,他虚心求教,认真总结,只为将知识学得扎实透彻。

2010年2月,随着地采筹备工作的顺利进行,矿里正式引进了281掘进台车设备,而于连有也正式成为台车司机。虽然经历过281台车培训,但毕竟学到的知识有限,而且台车型号不同,操作方式不一。为尽快熟悉设备,弄明白其工作原理、各个部件的功能,以及每个仪表的作用,于连有迫不及待地向厂家要来随车附带的说明书和图纸,自己花钱复印了一份,并虚心向他们求教书中没有的图纸细节问题。然而,设备的复杂程度是他意想不到的,以他当时的经验和能力很难弄明白。为尽可能地了解相关知识,他下班回到宿舍上网查资料,与全国知名论坛协会资深设备人员进行交流学习,吸取经验,然后回到实践中进行尝试。

理论学习毕竟是纸上谈兵,想要操作好281台车,得靠实践的不断积累。那时,于连有一个班下来只能完成七八个穿孔作业任务,而且穿孔质量很差,经常把两个相邻孔打穿,成了台车司机中的“落后分子”。为了追上其他人,下班后,他就晚上井1个小时,跟其他班组的同事“偷师学艺”,下白班时,他就到井上的训练场地独自练习对孔。有一次他上下午四点班,可在零点下班时为了向交接班的师傅请教一个问题忘记了时间,没赶上升井的最后一班车,就不得不从-75米水平沿着主斜坡道走回了井上。点滴积累和付出,他的技术也慢慢赶上了同事们,当班计划按时完成。

在于连有心里,按时完成任务并不能让他满意,他已经为自己定了下一个目标,熟练操作台车提高穿孔效率和精准度。为不再把相邻的孔打穿,他将每个穿完的孔内都插了一根PVC管,逐一对比水平角度,然后操作台车让钻杆与它平行,确保每个孔之间距离合适。在练习打作业面上端接近顶板的孔位时,要找到推进梁与水平面上扬3度的倾角,他通过计算发现,当推进梁前端和尾端水平距离相差11公分时,角度接近3度。每次调整好推进梁位置后,他都要下车量一下,不够11公分的话就复位后再重新调整。与此同时,每次操作他都会记住控制手柄推动的次数。就这样,经过无数次测量、调整、操作,他逐渐总结出了一套适合自己的穿孔方法,形成了肌肉记忆,穿孔效率也逐步提升,达到一个班能完成一个作业面56个孔,提效达七八倍,合格率近100%,技术水平在同岗位中位居前列。

于连有知道,学会处理设备故障更能锻炼自己、提升自己,因此,每次台车出现故障时,他都全程“黏”在现场。2010年夏天,于连有操作着281台车在井下-75米水平27进路作业,此时设备出现过热、冒烟的故障,由于是第一次遇到这种情况,他非常着急,维修人员在现场将凿岩机进行解体维修时,他守在一旁仔细检查,最后发现是空心轴铜套拉长,造成空心轴铜套与三棱套之间的摩擦增大产生的问题。问题找到了,但由于空心轴铜套没有备件,也不能对其进行破坏性拆卸,只能对三棱套进行打磨。之后还要进行试机检查,所以打磨工作只能在作业现场进行,没有平台,于连有就用大腿当作平台,用砂纸对三棱套进行打磨,每磨一个小时,就要试机检查一次,不行了再重复,就这样来来回回打磨了6次,终于将设备修复完好。

只要与281台车有关的事情,于连有从不觉得苦累,他认为一切付出都会有回报。一次井下281台车台备调试,一启动机器,电器就会自动过载,无法正常运转。那时大家对进口的台车设备都是门外汉,迟迟找不到解决的办法。可把当时的于连有急坏了,一向不善于言谈的他鼓着勇气在井下打电话联系厂家的技术人员远程指导故障排查。那时候杏山井下打电话不方便,从作业现场走到通讯点最少也得20分钟,而且是大上坡。于连有来回走了好几遍,最后,在厂家技术人员的指导配合下,终于使设备正常运转起来,已经在井下坚持了近20小时的他笑着说:“值了!”

24岁的台车机长 青春留给掘进巷道

凭着踏实肯干的劲儿,于连有逐渐成为开拓作业区台车司机的榜样。2010年9月,他通过了作业区招聘,成为281掘进台车机长,开始管理281台车。管理好设备不能总靠苦干,更需要掌握核心技术。当时的于连有倍感压力,但是,关键时刻自己必须顶着压力往前冲。

作为台车机长,要付出比司机更多的精力和时间。每当设备有故障时,不管是白天还是黑夜,他都第一时间赶赴现场。有一次,下班回家的路上,于连有接到了车间的电话,281台车行走过程中突然没有了动作,发动机部位出现异响。接到通知后,已到小区楼下的他,匆匆给妻子打了一个电话,立马开车回到了矿里,开始组织281台车抢修。通过查资料、查故障点,最终判断为行走泵与发动机的连接套损坏。由于设备停到巷道内,无法将液压油箱拆除移动,于连有就躺到车底下,将手伸进不足10厘米的地方拆卸部件,整个小手臂被接头、铁板蹭出了十几条伤痕。拆卸完之后,他又双手托起40公斤的行走泵长达2个小时,配合修理工进行修理,历经10个小时,才把设备故障全部处理完毕。

担任机长后,于连有没有放松在技术领域里不断的学习和进步。2014年,矿里邀请了阿特拉斯厂家技术员到矿指导检查所有单体设备的液压系统。借此机会,他把技术员请到了家里住,白天跟着一块看,把不懂的记下来,晚上再向他请教,整整一个月,他收获满满。工作10年来,于连有养成了一个习惯,每次遇到故障,都会把故障后的现象及处理过程详细记录下来,至今,他已经记录了281台车270种常见故障及处理办法。

逐渐摸清台车的各部结构和性能后,于连有开始尝试着带领大家对台车现有装置进行完善改造。281台车刚投入作业时,其L型油管支架的8条夹板螺丝经常出现断裂,同时也使得此部分的液压油管经常破损漏油。于连有和同事们不断对螺丝的紧固方法、螺丝的强度进行研究,即使采用8.8强度的螺丝也解决不了问题。后来,于连有通过网上查资料、与老师傅一起探讨,最终在夹板螺丝中间增加一个隔套,才使问题得以解决。同时,为减少故障发生率,于连有变被动维修为主动预防。日常检查中他发现,原位于台车铰接处的电瓶保险是裸露保险片,保险容易变湿造成接地,接地电流冲击台车电瓶及台车充电器,造成台车电瓶和充电器寿命缩短,由此经常频繁发生台车故障。他开始对保险进行改造,将保险重新铺设线路引到台车配电柜内,使其工作环境不再潮湿,并改用同容量的小断路器取代保险,减少大电流对电瓶及充电器的冲击,提高电瓶及充电器的使用寿命,而且发生故障后无需更换保险,待故障处理之后,只需要合闸就可消除故障,这一改造不仅使操作变得简单,而且提高了台车工作效率。

走上设备技术管理岗位后,于连有逐渐认识到角色的转变,管理内容变多了,他的思考范围也逐渐变宽了。2015年以来,钢铁和矿山行业遭遇了历史上的“严冬期”,面对铁矿石价格下滑给矿山生产经营带来的冲击,降低成本消耗迫在眉睫。作为机长,于连有积极与车间点检、矿专业人员沟通,开始研究备件国产化工作。那段时间,他晚上一回到家就上网查询国产备件厂家,同时及时和车间领导提出建议,带领大家一起实施项目改造。全年完成了国产化项目27项,试验效果较好,节省备件成本30余万元。另外,他积极开展修旧利废工作,要求大家对更换下来的备件必须认真检查一遍,对可以修复的备件不许交旧,全年修复液压主泵、凿岩机托板、靠帮角油缸等11项,节省成本10余万元。

设备的好坏与岗位操作息息相关,操作人员的技术水平直接影响设备的使用寿命、性能发挥。为了提高司机操作水平,他带头组织本机台职工开展“教帮带”活动,在互带互学的气氛下,团队有了更强的战斗力。他的机台设备效率大幅提升,每班次的设备穿孔由原来44个孔提高到55个孔,巷道掘进米道明显提高,同时,设备故障率也大幅降低,设备完好率由原来93%提高到95%。

为梦想全力以赴 摘取全国技能大赛桂冠

2016年7月,于连有接到参加2016年“鞍矿杯”全国冶金矿山行业职业技能竞赛的通知。“参加全国行业的技能竞赛,这样的机会在我的工作生涯中并不多,也有可能是唯一的一次,我拼尽所有力气在打这场比赛,包括赛前的选拔阶段、训练阶段,真是全身心的投入。”于连有格外珍惜与国内同行高手切磋的机会。

此次“鞍矿杯”281掘进台车技能竞赛,分理论和实操两部分,实操又包含设备点检和对孔作业。难点有二:一是在设备点检时,需要在8分钟内从24大点检项目中准确找出随机设置的两个故障点;二是在对孔作业时,驾驶室与圆孔支架的距离为8米,通过操作设备把直径为45厘米的钻杆头准确插入8个不同位置的52厘米的圆孔内,而且需要4分钟完成,不能碰圆孔内壁。想要攻克这两个难关,也唯有努力地练习、练习、再练习,尽全力提升自己的技术水平。

赛前训练正是三伏天,于连有每天早早把设备摆放好,开始一天的训练。他把每次点检和穿孔练习都当作是正式比赛。练习中他发现,对螺栓的点检失误率比较高,为了准确找出故障点,他准备了一个录音笔,把用点检锤敲击的正常声音和故障螺丝不同程度松动的声音全部录下来,然后反复听,形成声音记忆。为了提高比赛作业效率,他在训练的模具上挂了一个铃铛,每次碰壁铃铛都会响,有失误时就把动作反复操练十几次。在穿孔路径上,他摸索出了最适合自己习惯的操作法,这样可以减少操作手柄上下摆动6—8次,节省操作时间。另外,为了防止比赛中出现恶劣天气的情况,不管阴天下雨还是烈日高照,他都坚持不懈的进行训练。下午收车后,大家都要进行理论培训,他与同事、教练对所遇到的问题不断探讨研究,直至将问题解决。

2016年9月23日,“鞍矿杯”全国冶金矿山行业职业技能竞赛如期而至,全国的技术高手云集在辽宁鞍山,其中参加281掘进台车技能竞赛的是来自全国8个厂矿的16名技术尖子。首次经历大赛的他,内心激动而紧张,激动的是前期的付出将要有结果,紧张的是如果发挥不好怎么办。赛场上,每一个环节他都像平时练习一样从头到尾认真对待,不敢有半点松弛。当宣布成绩的那一刻,于连有摒住呼吸,不敢相信自己的耳朵,他狠狠地掐了一下自己,又问身边的人:“刚才是说第一名是我吗?”当众人把目光汇聚到他身上时,于连有双眼泛满泪花。这位刚刚30岁出头的年轻人在赛场上得到了肯定,摘得2016年中国技能大赛“鞍钢矿业杯”全国冶金矿山行业职业技能竞赛中的281平巷掘进台车司机的桂冠。被授予“全国冶金矿山行业技术能手”称号。2017年,被授予“全国技术能手”荣誉称号。

一路走来,于连有从操作281台车到管理281台车,从技术落后到“全国技术能手”,成绩的背后,他比别人付出多少努力与艰辛,也许连他自己也说不清。他说,青春十年,我把梦想托付给地采,献给了台车,成绩只代表过去,明天还要继续努力提升自己、完善自己。现在,他依然坚持着最初的信念,迈着“学习——实践——学习”的坚定步伐,走向更深更坚实的巷道,走向更远更美好的未来。

欢迎访问开云手机版登录入口网站!

欢迎访问开云手机版登录入口网站!